Als Kein Täter Werden vor 20 Jahren die Bühne betrat, sah der öffentliche Diskurs zum Thema Pädophilie noch deutlich düsterer aus, als es selbst heute der Fall ist. Mehr noch als jetzt wurde Pädophilie mit Missbrauch gleichstellt. Pädophile, die keine Straftaten begangen haben, waren im Grunde komplett unsichtbar und existierten in der gesellschaftlichen Wahrnehmung überhaupt nicht. Insbesondere an diesen Stellen hat Kein Täter Werden einen signifikanten Teil dazu beigetragen, alternative Sichtweisen und Narrativen in den gesellschaftlichen Diskurs zu tragen und dazu beizutragen, dass mehr zwischen Pädophilie und Missbrauch differenziert wird. Dass Pädophile Menschen sind, die sich ihre Sexualität nicht ausgesucht haben, zu moralischen Handeln fähig sind und eben nicht alle zu Sexualstraftätern werden (und, andersherum, nicht alle Kindesmissbrauchstäter pädophil sind), war vorher eher arkanes Wissen von Spezialisten aus dem wissenschaftlichen und therapeutischen Bereich, das dank der Öffentlichkeitsarbeit von Kein Täter Werden zunehmend auch in großen Massenmedien Verbreitung fand.

Diese Öffentlichkeitsarbeit hat also dazu beigetragen, bestimmte stigmatisierende Vorurteile gegen pädophile Menschen in Teilen der Bevölkerung abzuschwächen. In den Werbespots des Projekts wurden Pädophile nicht mehr als alte, ekelige Männer mit Hornbrille und fettigen Haaren dargestellt, sondern waren plötzlich sympathische, junge Männer (bei Kein Täter Werden finden Frauen bis heute überhaupt keine Repräsentation), die sich äußerlich nicht von „normalen“ Männern unterschieden. Kurz gesagt, die medialen Darstellungen wurden deutlich realistischer, weniger entmenschlichend und haben damit auch Spielfilme wie Kopfplatzen und No Dogs Allowed maßgeblich beeinflusst.

Entstigmatisierende Darstellungen und Aufklärung zu Pädophilie, um die sich Kein Täter Werden im Laufe ihrer Geschichte bemüht hat, ist grundsätzlich natürlich zu begrüßen. Allerdings kommen diese Bemühungen mit versteckten Kosten und ihrem ganz eigenen Ballast. Um das zu erkennen, ist es wichtig, eine fundamentale Sache zu verstehen: Entgegen der Selbstdarstellung ist Kein Täter Werden primär kein Therapieprogramm für Pädophile. Kein Täter Werden ist ein Projekt zum Kinderschutz, das dort ansetzt, wo die Gesellschaft die meisten Täter vermutet: natürlich unter Pädophilen. Mit diesem Ansatz werden Pädophile also in erster Linie als potenzielle Täter gesehen. Das Präventionsprojekt versteht seinen Auftrag wiederum vor allem darin sicherzustellen, dass aus dem potenziell kein tatsächlich wird. Diese Ausrichtung steckt schon wenig subtil im Namen.

Damit einher geht, dass in der Kommunikation des Projektes vor allem Narrativen verbreitet werden, die diesen Ansatz stützen und rechtfertigen. So wird regelmäßig das Bild eines „verantwortungsvollen Pädophilen“ gezeichnet, der in der Therapie lernt sich selber zu kontrollieren und „nicht zum Täter“ zu werden. Dadurch wird Pädophilie immer im Zusammenhang mit Kindesmissbrauch besprochen, durch den klinischen Kontext wird mal mehr, mal weniger explizit pathologisiert, als oberstes Ziel der Behandlungen zählt nicht das Wohlergehen der Klienten, sondern dass „Risikofaktoren für sexuellen Kindesmissbrauch […] positiv beeinflusst werden“, und Pädophile, die keine Therapie in Anspruch nehmen (wofür es hunderte gute Gründe geben kann) wird regelrecht die Existenzberechtigung abgesprochen. Vor allem der Ansatz, sich für die täterbezogene Prävention von Kindesmissbrauch ausschließlich an Pädophile zu richten, unterstellt Pädophilen eine besondere Gefährlichkeit und unterscheidet sich von dem Vorurteil, alle Pädophile seien „tickende Zeitbomben“ lediglich darin, dass zumindest die Möglichkeit offen gelassen wird, dass einige (mithilfe therapeutischer Unterstützung) nicht unbedingt explodieren müssen.

All dies ist inhärent stigmatisierend. Auch wenn Kein Täter Werden in einigen Bereichen also durchaus mit Erfolg gegen stigmatisierende Vorurteile gekämpft hat, verfestigt sich an anderen Stellen gerade durch die von Kein Täter Werden ausgehenden Botschaften und Narrativen wieder Stigmata gegen pädophile Menschen.

Taktik vs. Strategie

Diese Ambivalenz weist auf ein ganz grundlegendes Dilemma hin. Hier hilft es, sich in die Situation derjenigen zu versetzen, die 2006 den Ansatz Kein Täter Werden zu Beginn gegenüber der Öffentlichkeit rechtfertigen mussten. Wie vermittelt man also den Gedanken, dass ein humaner(er) Umgang mit Pädophilen etwas Gutes ist, einer Öffentlichkeit, die sich vor allem Strafe und Ausgrenzung Pädophiler wünscht?

Aus meiner Sicht gibt es hier nur zwei mögliche Wege:

- Darauf hinweisen, dass es schon alleine die Menschlichkeit gebietet, niemanden aufgrund seiner angeborenen Sexualität aus der Gesellschaft auszuschließen und die Fähigkeit abzusprechen, ein guter Mensch sein zu können;

- Darauf hinweisen, dass die Entstigmatisierung für den Kinderschutz gut ist, weil es dazu führt, dass sich mehr Pädophile in Therapie trauen und dort lernen können, kein Täter zu werden.

In der Praxis stellt sich oft heraus, dass die meisten Menschen überfordert damit sind, im Kontext von Pädophilie an Konzepte wie Menschlichkeit überhaupt zu denken. Alleine der Gedanke, dass Pädophile Menschenwürde besitzen, oder dass Ideale wie Toleranz und Diversität auch gegenüber pädophilen Menschen aufzubringen wären, ist für eine Gesellschaft, die durch die jahrzehntelange mediale Konditionierung Pädophilie als grausame Bedrohung wahrnimmt eine unerhörte Verharmlosung, die jede weitere Beschäftigung mit dem Thema regelrecht verbietet. Das macht den ersten Weg schwierig, herausfordernd und oft praktisch unmöglich.

Kurzfristig wirkt in Debatten der zweite Weg daher erfolgversprechender. Auch Menschen, die für Pädophile nicht viel übrig haben, wollen in der Regel Kinder schützen. Dass soziale Ausgrenzung angeblich „gefährlicher“ Menschen nicht gut sein kann, wenn dies sie davon abhält, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, mit der ein Missbrauch verhindert werden könnte, lässt sich auch dann noch vermitteln, wenn das Gegenüber ansonsten kein Interesse am Wohlergehen und einer humanen Behandlung pädophiler Menschen hat. Es ist ein starkes Argument, mit dem mehr Menschen erreicht werden könnten, als es normalerweise bei dem Thema möglich wäre. Das hat allerdings einen Preis, der viel zu oft einfach hingenommen und nicht hinterfragt wird.

An dieser Stelle ergibt es Sinn, zwischen Strategie und Taktik zu unterscheiden. Bei Strategien handelt es sich um größere Ziele und Pläne – Dinge also, die sich nicht unmittelbar umsetzen lassen, aber die längerfristige Richtung bestimmen, in die man sich bewegen will. Bei Taktiken wiederum handelt es sich um kurzfristig umsetzbare Handlungen, mit der ein direkter Vorteil erreicht werden kann. Bezogen auf die Entstigmatisierung der Pädophilie ist eine wichtige Strategie etwa, der Öffentlichkeit zu vermitteln, dass sich aus der Sexualität eines Menschen keine Ableitungen über dessen Charakter machen lassen, und somit die pauschale Ablehnung und Ungleichbehandlung pädophiler Menschen falsch ist. Eine Taktik wiederum wäre die Anwendung eines konkreten Arguments, um jemanden umzustimmen.

Ein Problem entsteht, wenn der Fokus auf Taktiken, die kurzfristige Erfolge versprechen dazu führt, dass längerfristige Strategien aus den Augen verloren werden. Ich fürchte, genau dies passiert, wendet man den rhetorischen Kniff an, dass Entstigmatisierung auch dem Kinderschutz dient. Kurzfristig kann man damit sicherlich mehr Menschen überzeugen und umstimmen. Aber in dem Argument steckt auch die Haltung, Pädophile als (potenzielle) Täter zu sehen und damit aufgrund ihrer Sexualität als inhärent gefährlich einzustufen. Die kurzfristig wirkungsvolle Taktik gefährdet die langfristige Strategie, die vollständige Entstigmatisierung von Pädophilie zu erreichen.

Dabei macht gerade die relative Effektivität des Kinderschutz-Arguments es so verführerisch, sich in der Antistigmaarbeit immer wieder auf diese Taktik zu berufen. Auch ich habe mich ihr immer mal wieder bedient. Und es ist ja noch nicht einmal falsch: Antistigmaarbeit ist Kinderschutz. Aber diesen Aspekt zu betonen heißt auch, andere stigmatisierende Narrativen zu zementieren: dass Pädophilie immer als potenzielle Täter betrachtet werden müssen; dass eine inhumane Behandlung kein Unrecht an sich ist, sondern nur, weil dies Übergriffe wahrscheinlicher macht; und dass Pädophilie eine Pathologie ist, die therapeutische Intervention erfordert, bevor „Betroffene“ auf die Gesellschaft „losgelassen“ werden können. Für einen kurzfristigen Erfolg, wie etwa jemanden zu überzeugen, dass Pädophile keine zu erschießenden Monster sind, wird am Ende also womöglich in kauf genommen, dass die gleiche Person nun immer noch überzeugt davon ist, dass Pädophile gefährlich sind und in Therapie gehören oder sonst übergriffig werden. Das ist zwar weniger, aber halt immer noch stigmatisierend.

Lokale und globale Optima

Verschärft wird das Problem dadurch, dass in meinen Augen die Ursache für die strukturelle Stigmatisierung und Diskriminierung pädophiler Menschen an der völlig falschen Stelle gesucht wird. Meist heißt es, der falsche Glaube, Pädophilie und Missbrauch seien dieselbe Sache wäre die Hauptursache für die Stigmatisierung Pädophiler. Dementsprechend fokussieren sich die meisten Antistigmatisierungsbemühungen darauf, über den Unterschied aufzuklären.

Ich halte das für einen Irrglauben. Zwar ist es wichtig, auf den Unterschied hinzuweisen, da tatsächlich viele Menschen glauben, es gäbe gar keinen. Der wirkliche Haupttreiber des Stigmas ist aber keine Vermischung zweier eigentlich unterschiedlicher Begriffe, sondern der Gedanke, dass Pädophile, wenn sie auch nicht notwendigerweise immer Missbrauch begehen, so doch besonders gefährdet für diese Art von Sexualstraftaten sind. Über die Unterscheidung von Pädophilie und Missbrauch aufzuklären ist sinnvoll, kann aber nicht verhindern, dass weiterhin das Vorurteil am Leben erhalten wird, dass Pädophile mit erhöhter Wahrscheinlichkeit Kinder missbrauchen. Dies wiederum ist die Grundlage für alle möglichen diskriminierende Haltungen, wie zum Beispiel, dass Menschen pauschal keine Pädophilen in ihrer Nähe haben wollen, oder am liebsten gleich alle Pädophile präventiv wegsperren wollen. Das ist die Gefahr des taktischen Arguments, demzufolge die Vermischung von Pädophilie und Missbrauch dazu führt, dass noch mehr Kinder von Pädophilen missbraucht werden: es stellt Pädophile weiterhin als missbrauchsaffin („tatgeneigt“ im Jargon einiger Präventionsprojekte) dar und tut damit nichts, um den wahren Kern des Stigmas anzugreifen, sondern verstärkt es im Gegenteil eher noch.

Hier kommen wir wieder auf Kein Täter Werden zurück. Das Projekt ist weltweit wohl am erfolgreichsten damit, diese ambivalenten Botschaften, die gleichzeitig stigmatisieren und Stigmatisierung bekämpfen wollen, an die Öffentlichkeit zu tragen. „Wie Pädophile in der Therapie lernen, kein Täter zu werden“ ist inzwischen ein fester Bestandteil der medialen Narrativen zum Thema Pädophilie und verdeutlicht diese Ambivalenz ganz gut: So ist die Narrative einerseits entstigmatisierend, weil es Pädophilen überhaupt die Möglichkeit zugesteht, keine Täter zu sein, und gleichzeitig stigmatisierend, weil es allen Pädophilen unterstellt, erst mühsam erlernen zu müssen, was für die meisten selbstverständlich ist. Aus Sicht von Kein Täter Werden wiederum löst sich diese Ambivalenz auf, wenn wir uns erinnern, dass das Projekt kein Wohlfahrtprogramm für Pädophile, sondern primär ein Kinderschutzprojekt ist. Die vollständige Entstigmatisierung ist vielleicht überhaupt gar kein Ziel, weil diese das Fundament des Projekts, sich nur an Pädophile zu wenden, infrage stellen würde. Aus der Perspektive von Kein Täter Werden gibt es keinen Widerspruch zwischen ihrer Taktik und ihrer Strategie. Aus unserer Perspektive als Pädophile wiederum ist es gefährlich, sich auf den Positionen und Errungenschaften, die Kein Täter Werden erreicht hat, zu sehr auszuruhen.

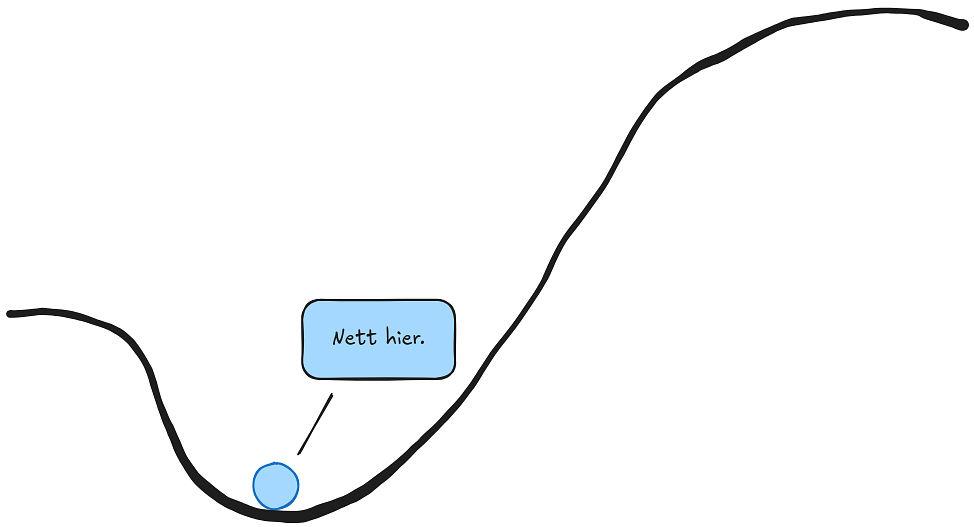

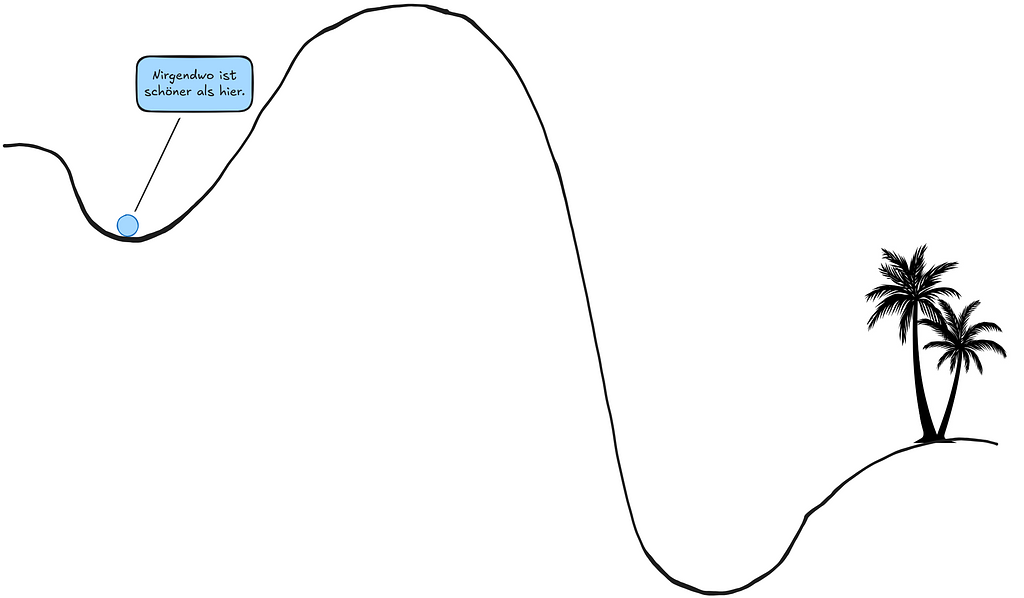

Ich fühle mich dabei an meine Uni-Zeit zurückerinnert, genauer gesagt an Vorlesungen zum Thema maschinelles Lernen. In diesem Teilbereich der Informatik geht es unter anderem darum, ein Optimum in schwer zu berechnenden Funktionen zu finden – also einen Satz an Parametern, der ein besonders gutes Ergebnis liefert. Algorithmen, die dieses Problem lösen, funktionieren bildlich dabei oft, wie ein Ball, den man einen Abhang herunterrollen lässt. Der Ball rollt nach unten, und wenn man den Bewegungen des Balls nur folgt, bis er zur Ruhe kommt, hat man irgendwann eine beste (tiefste) Stellen gefunden. Überall um einen herum geht es dann nur noch steil bergauf, wird also nur schlechter, demzufolge hat man die bestmögliche Stelle schon erreicht und kann sich in diesem Wissen ausruhen. Oder etwa nicht?

Was bedeutet das für die Antistigmaarbeit?

Heißt das, dass kurzfristige Taktiken, die einzelne Menschen umstimmen können, immer zu vermeiden sind, weil sie langfristig Schaden verursachen können? Ich fürchte, hier müssen wir der Realität ins Auge sehen: Es ist einfach so, dass viele Menschen das Thema Pädophilie nur aus der Perspektive der Missbrauchsprävention diskutieren wollen und bei jeder anderen Herangehensweise dicht machen und überhaupt nicht zu einem Gespräch bereit sind. Im heutigen gesellschaftlichen Klima ist es praktisch unmöglich, über das Thema Pädophilie zu reden, ohne dass es nicht auch irgendwie um Missbrauch geht. Dieser Debatte kann man sich natürlich verwehren, aber das heißt de facto auch, dass andere die Debatte führen werden und es keine Möglichkeit gibt, die eigenen Ansichten und Erfahrungen überhaupt noch in den Diskurs einzubringen.

Es spricht grundsätzlich nichts dagegen, Taktiken einzusetzen, um überhaupt erst ins Gespräch zu kommen, aber es sollte bewusst und reflektiert geschehen, und nach Möglichkeit nicht dort enden. So wie eine gelungene Strategie für ein Schachspiel aus einer langen Folge von taktischen Manövern besteht, so müssen wir überlegen, wie wir Debatten weiterführen können, die vielleicht nur unter stigmatisierenden Aussagen überhaupt erst zustande gekommen sind. Fatal ist lediglich, sich in dem lokalen Optimum auszuruhen, wo alles ein bisschen besser und vielleicht mit hinreichender Schmerztoleranz sogar irgendwie erträglich ist, aber niemals so gut, wie es eigentlich sein müsste.

Ein Punkt, den ich dabei für außerordentlich wichtig halte: auch wenn sich das Weitertragen stigmatisierender Vorurteile nicht vermeiden ist, sollten wir zumindest vermeiden, diejenigen zu sein, die diese Vorurteile selber in die Debatte tragen. Ich nehme bei mir selber oft das Bedürfnis wahr, mich vorab zu rechtfertigen: dass ich keine Kinder missbraucht habe, dass ich dies auch nicht vorhabe, dass ich Sex mit Kindern nicht legalisieren möchte und auch Missbrauchsabbildungen nicht gut finde. Das ist vielleicht verständlich, da ich nach zahlreichen Diskussionen gelernt habe, dass all diese Unterstellungen irgendwann aufkommen oder von Anderen oft auch einfach automatisch angenommen werden, sagt man nur, dass man pädophil ist. Aber das macht es nicht gut. Anstatt all diese Vorurteile proaktiv in die Debatten zu tragen, um sich dann davon zu distanzieren, ist es besser, Anderen das Einbringen der Vorurteile zu überlassen.

Und vielleicht ist der beste Weg in die pädophile Utopie auch einfach so zu leben, als ob diese schon da wäre: einfach so zu tun, als ob es gar kein Stigma und keine Diskriminierung geben würde. Anstatt sich proaktiv selber zu rechtfertigen, warum man einen vorurteilsfreien Umgang verdient hat sollen die anderen doch erst einmal erklären, warum es gerechtfertigt sein soll, Menschen mit einer von der Norm abweichenden Sexualität zu verteufeln. Sich mit der MAP-Flagge schmücken und einfach so tun, als wäre die Behandlung Pädophiler tatsächlich vergleichbar mit der Unterstützung, die LGBT+ Minderheiten erfahren.

Die von mir sehr geschätzte Publizistin und Journalistin Carolin Emcke hat, bezogen auf queere Menschen, über dieses leben „als ob“ in einem sehr bewegenden Aufsatz einmal wie gesprochen:

Niemand kann den ganzen Tag leben in dem Bewusstsein der eigenen Verwundbarkeit. Wir sind alle geübt darin, dieses Wissen auszusetzen. Wir queere sind alle geübt darin, unsere Leben und unsere Sexualität zu leben als ob sie akzeptiert und anerkannt würden, als ob sie als normal respektiert würden, als ob sie nicht verachtet und bedroht werde. Wir sind alle geübt darin zu sprechen und zu handeln als ob, und manchmal liegt genau darin auch eine Form der Dissidenz. Manchmal ist dieses als ob, dieses so tun als wäre sie schon da, die queere Utopie des pluralen Wirs, genau die richtige Form des Widerstands.

Ich denke, ein guter erster Schritt ist zu versuchen ein bisschen mehr zu leben, „als ob“.